- バッテリー(電池)の種類 -全固体電池とは

1.全固体電池とは何か

全固体電池とは、電解液がなく正極と負極の間に電解質セパレーター層(従来のセパレーターとは異なり、固体電解質がセパレーターの役割を果たします)のみがある電池のことを言います。しかし、現在はまだ量産技術が一部のみしか確立されておらず、本格的に使用されるまでには至っていません。

近年、電気自動車(EV)の普及とともに、その安全性が注目され、自動車メーカーや電機メーカーの間で研究開発が盛んに行われています。

特に電気自動車の普及に向けては、現行の電池では航続距離や充電時間に課題があるため、全固体電池への期待度は大きく、実用化に向けて開発が進められています。

<全固体電池の仕組み・構造>

全固体電池の構成に関しては、リチウムイオン電池と類似しています。市販のリチウムイオン電池では、正極にLiCoO2が、負極に黒鉛等の炭素が使用されていることが多いですが、全固体電池に関しても同様です。

大きな違いとしては、リチウムイオン電池が電解液を使用するのに対して、全固体電池が電解液を使用しない点が挙げられます。

2.全固体電池の種類

全固体電池は、大きく『バルク型全固体電池』と『薄膜型全固体電池』とに分けることができます。

<バルク型と薄膜型の特徴>

| バルク型全固体電池 | 薄膜型全固体電池 |

|---|---|

|

バルク型全固体電池は、一般的なリチウムイオン電池と構造的には似ており、違いとしては固体電解質を使用しているという点が挙げられます。 そのため、実用化においては、高い導電率を示す固体電解質の開発や、界面形成が容易な固体電解質の開発がカギとなっています。 |

薄膜型全固体電池は、気相法(スパッタ法、真空蒸着法、パルスレーザー堆積法など)を用いて薄膜を積層させることにより、作製されています。 すでに実用化されており、サイクル寿命に優れていることが実証されています。 |

3.全固体電池の材料

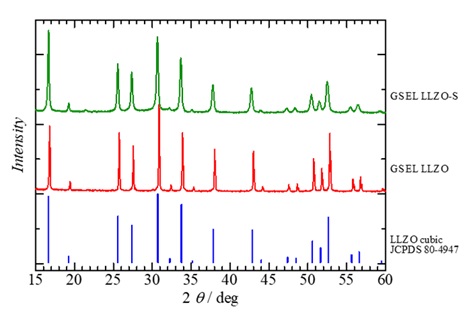

酸化物系の固体電解質にはLi1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3(LATP)などのNASICON型固体電解質La0.34Li0.51TiO3といったペロブスカイト型固体電解質、そしてガーネット構造をもつLi7La3Zr2O12(LLZO)があり、特にLLZOは文献値で、室温で10-4から10-3 Scm-1の高い導電率を示します。

またLLZOは酸化物系固体電解質で唯一リチウム金属に対して安定な材料です。純粋なLLZOの結晶相は、室温では正方晶でイオン伝導度はそれほど高くありません。イオン伝導度をさらに高めるために、弊社においてもある金属をドープ(固溶)させ、高イオン伝導相である立方晶を安定化させたLLZOを開発し、高いイオン導電性を示す立方晶系が合成でき安定化させることができました。

弊社ではこのLLZOを粉体、そしてインクでも提供しています。合成時は数マイクロメートル以上の大きさですが、ナノサイズ微粒子分散技術により300 - 500nmの大きさにすることも可能であり、今後さらなるLLZOの微粒子化も目指していく予定です。

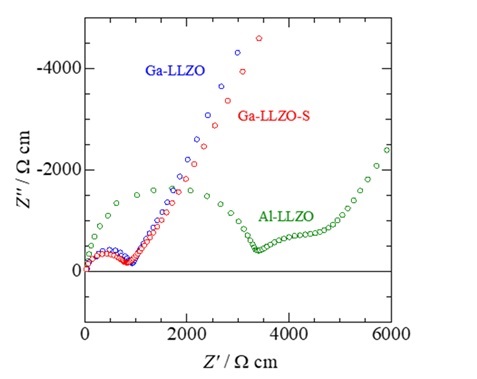

Al-doped LLZOでは、室温での電気抵抗が増加(伝導度が減少)しています。試料の焼結がまだ不十分なため、伝導度は文献値(10-4から10-3 Scm-1)と比較してまだ低い値です。LLZO粉体そのものの伝導度が低いわけではなく、測定時に必要なペレットサンプルの焼結による試料作成がまだ困難であることが原因だと思われます。

なお、上記の電気化学特性に示しているAlをドープしたLLZOは知的財産権の関連で、現在供給できない状態にあります。申し訳ございませんが、ご了承ください。しかしながら、類似性能の異なる化学組成のGaドープのLLZOを供給することは問題ありません。技術の詳細な質問も含め、何なりとご相談ください。

4.全固体電池の実用化に向けての開発状況

全固体電池の普及にあたっては、高いイオン伝導性を持つ固体電解質を開発することが重要となります。

安全性や信頼性の観点から、固体電解質を用いた全固体電池は電池の理想形と考えられていますが、同時に固体であるがゆえに、イオンを高速で伝導させることが難しく、それが本格的な普及に向けた壁となっています。

リチウムイオン電池は広く普及し、携帯電話、スマートフォンなどのモバイル機器から電気自動車にまで使用されています。

しかし、今後は安全性が高く、寿命も長い全固体電池が取って代わる存在になると考えられています。現時点では、課題も多く大学や企業で研究されている段階ですが、将来的には本格的に実用化されると考えられています。

5.全固体電池のメリット

全固体電池にはリチウムイオン電池と比べて、以下のようなメリットがあります。

<全固体電池のメリット一覧>

- 安全性が高い

- 超急速充電が可能

- 高エネルギー密度

- 作動温度範囲が広い

- 設計の自由度が高い

- 劣化しにくい

- 液漏れが起こらない

<安全性が高い>

リチウムイオン電池では、電解液に有機溶剤系の材料を使用しています。そのため、液漏れ、発火・破裂などが生じてしまうことがあります。

それに対し、全固体電池では固体電解質を使用するために、発火などの危険性が小さくなり、リチウムイオン電池よりも安全に使用することができます。

<作動温度範囲が広い>

リチウムイオン電池は、作動温度範囲に制限があります。高温ではセパレーターの溶解や蒸発が起こり、低温では電解液の粘度が高くなることによる内部抵抗の上昇が起こります。そのため、高温でも低温でも電池として使用できなくなります。

しかし、全固体電池では固体電解質の安定性が高く、リチウムイオン電池のように高温や低温状態においても問題が生じません。

<劣化しにくい>

リチウムイオン電池では、電解液内をリチウムイオンだけではなく、他の物質も移動します。それにより電池として本来起こるべき反応以外の副反応が生じてしまいます。この副反応が劣化の原因となります。

一方、全固体電池では固体電解質のため、リチウムイオン以外の物質が電解質内を移動しません。そのため、リチウムイオン電池のように副反応が起こりにくく、結果として劣化しにくいという特徴を持っています。

<液漏れが起こらない>

リチウムイオン電池では電解液を使用しているため、電池ケースなどに破損があったりすると液漏れが発生してしまいますが、全固体電池では固体電解質のため、液漏れが起こりません。

6.全固体電池のデメリット

全固体電池のデメリットとしては、以下のようなものがあります。またこれから本格的に普及していくためには、デメリットとは異なりますが、量産技術の確立が課題として挙げられています。

<全固体電池のデメリット一覧>

- 電極と電解質の界面抵抗が大きい

<界面抵抗について>

リチウムイオン電池と比べて、全固体電池では固体電解質のため、電極間のリチウムイオンの移動抵抗が高くなってしまいます。そのため、電池として出力を上げにくいというデメリットがあります。

しかし、電解液と同等以上の伝導性を持つ材料等の開発が進んでおり、近い将来にはこの課題も克服される可能性があります。

▽続きはこちら

書籍『全固体電池の入門書』