天然酵素に匹敵する活性を持つメタン酸化触媒を開発!~SDGsに貢献できるテクノロジーの一つに~|EV(電気自動車)ニュース|EV-tech

天然酵素に匹敵する活性を持つメタン酸化触媒を開発!

~SDGsに貢献できるテクノロジーの一つに~

更新日:2023.01.13

本研究のポイント

- グラファイト注1)との相互作用を利用して、触媒注2)分子のメタン酸化活性を飛躍的に高める方法を開発し、天然酵素に匹敵するメタン酸化触媒活性を達成した。

- 自然界に豊富に存在する次世代資源であるメタンを、温和な反応条件で工業的に有用な有機小分子へと高効率に変換する方法を開発した。

- 本触媒を用いれば、化学的に安定なメタンでも100°C以下の温和な反応条件の水溶液中で高効率に有用有機小分子へと変換でき、通常のメタン改質に必要な数百°Cの高温を必要としない。

研究概要

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院理学研究科の山田 泰之 准教授、豊田 結香 研究員、田中 健太郎 教授らの研究グループは、同志社大学の人見 穣 教授、分子科学研究所の長坂 将成 助教、小板谷 貴典 助教、田中 清尚 准教授、高谷 光 准教授、九州大学の吉澤 一成 教授、辻 雄太 准教授、北海道大学の高草木 達 准教授、三輪(有賀)寛子 助教、東京都立大学の中谷 直輝 准教授、ブルカー・ジャパン株式会社の工藤 寿治 博士との共同研究で、天然のメタン酸化酵素に匹敵するメタン酸化触媒能を持つ人工分子触媒を新たに開発しました。

本研究では、二つの平面性分子が面と面とを向かい合わせて重なった構造を持つ二階建て型分子をグラファイト上に組織化するという方法により、温和な反応条件下の水溶液中において、極めて高効率に、メタンを有用有機分子へと変換できる触媒を開発しました。この触媒のメタン活性化能は、天然のメタン酸化酵素の一種であるpMMO注3)にも匹敵し、化学的に安定なメタンをも温和な条件の水溶液中で化学変換できることから、木質系廃棄物などのバイオマス、難分解性ポリマーや廃油など、環境汚染の原因となっている有機物や未利用の有機資源を、低環境負荷で有用有機物に分解・資源化する目的にも利用できる可能性があり、SDGsに貢献できるテクノロジーの一つとなると考えられます。

本研究成果は、現地時間2023年1月10日付アメリカ化学会「JACS Au」に掲載されました。

研究背景と内容

メタンは、天然ガスやメタンハイドレートとして、自然界に豊富に存在する温室効果ガスの一種です。一方でメタンは、温室効果ガスである二酸化炭素と水素の反応により、高効率に合成できることが知られています。このため、メタンを石油に代わる炭素資源として利用することができれば、環境負荷を低減しつつ、資源問題の解決にもつながると考えられ、メタンを高効率かつ低エネルギーで、有用有機分子へと変換する手法の開発が望まれてきました。

メタンは数ある有機物の中でも、特に高いC–H結合解離エネルギー注4)を持つ化学的に安定な分子であることから、高効率かつ低エネルギーで有用有機分子へと変換するためには、高活性な触媒が必要不可欠です。しかしながら、メタンの化学的安定性の高さ故に、高効率なメタン酸化触媒の開発は、極めて難易度が高いと考えられています。

自然界には、室温付近の温和な条件の水溶液中において、メタンを極めて高効率にメタノールへと変換可能な「メタン酸化酵素(MMO)」が存在します。これらMMOが、鉄もしくは銅に酸素が結合した「金属オキソ種」を反応活性種注5)とした分子状の触媒を用いてメタンを活性化していることが明らかになって以降、メタン酸化酵素の反応活性中心を模倣した、人工の金属オキソ種型の触媒分子が数多く開発されてきました。これらの人工分子は、酵素の反応メカニズムの解明に大きな役割を果たしたものの、実際にメタンを温和な水溶液中で酸化できる触媒分子はほとんどなく、最も活性が高いとされる触媒分子でも、酵素と比較するとその活性は数十分の1程度でした。

金属オキソ種を反応活性種とする触媒分子がメタンを活性化するためには、メタンから電子とプロトン注6)を同時に引き抜く必要があります。このとき、高い活性を示すために必要な条件として、①電子の引き抜きに必要な「電子不足な」分子であること、②プロトンの引き抜きに必要な「電子豊富な部位」を持つこと、が挙げられます。しかしながら①、②は多くの場合、一方を高めるともう一方が低下するトレードオフの関係にあることから、一つの分子で同時に実現することは困難でした。

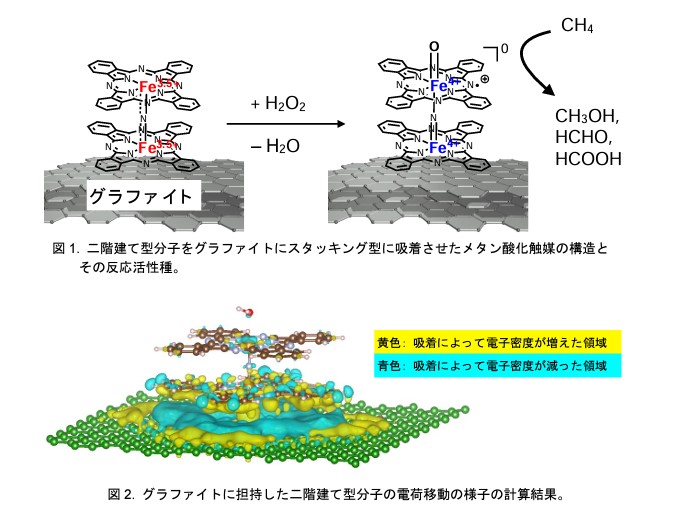

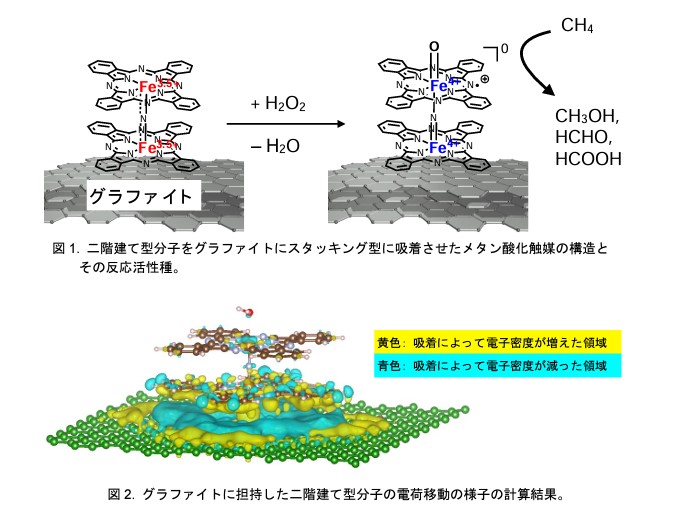

今回開発した触媒で高いメタン酸化触媒活性が実現できた大きなポイントは、「二つの平面性分子が面と面と向かい合わせて重なった構造を持つ二階建て型触媒分子をグラファイトにスタッキング型注7)に吸着させたこと」(図1)にあると考えられます。本研究グル―プは、この方法により、触媒分子の電子引き抜き能を高めつつも、プロトン引き抜き能の低下を抑制することに成功しました。二階建て型触媒分子をグラファイトにスタッキングさせると、分子からグラファイトへの電荷移動が起こり、分子が正に帯電して、メタンからの電子移動に有利になります(図2)。このとき、分子は電子不足になるものの、電子不足になる部位は、二階建て型分子とグラファイトの接地面(一階部分)が主であり、プロトンの引き抜きに関与する二階部分は電子密度の低下を免れるため、顕著なプロトン引き抜き能の低下が起こらなかったと考えられます(図2)。

成果の意義

本触媒反応では、環境にやさしい「水」を溶媒として用いており、通常のメタン改質に必要な高温(数百°C)を必要としません。使用する試薬も、消毒薬の「オキシドール」として市販されている過酸化水素の他は酸のみであり、温和な条件でメタンをメタノール、ホルムアルデヒド、ギ酸へと触媒的に変換できます。また、化学的に安定なメタンをも温和な条件で活性化できることから、難分解性ポリマーや廃油、バイオマスなど、環境汚染の原因となっている有機物や未利用有機資源を温和な条件で有用有機物に分解・資源化できる可能性があります。本触媒は環境負荷を低減しつつ、資源問題の解決にもつながるため、SDGs達成に貢献できるテクノロジーの一つになる可能性があります。

本研究は、2015年度から始まった科学技術振興機構さきがけ研究『革新的触媒の科学と創製』(JPMJPR17SB)、文部科学省科研費 基盤研究A (15H02167、19H00902)、 基盤研究B (19H02787、22H02156)、挑戦的萌芽研究 (16K13961、22K19045)、立松財団、岩谷直治記念財団、豊秋奨学会などの支援のもとで行われたものです。

【JST(国立研究開発法人 科学技術振興機構)】

※記事の無断転用を禁じます。