リチウムイオン電池の性能・生産コストをしのぐ革新型蓄電池の研究開発に着手

NEDOは、現行のEVやPHEVに搭載されているリチウムイオン電池(LIB)を性能・生産コスト両面でしのぐ革新型蓄電池の研究開発事業をスタートしました。

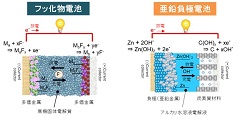

本事業ではLIBと異なり資源制約が少ない安価な材料を使用しながらも、高いエネルギー密度と安全性を両立可能な「フッ化物電池」と「亜鉛負極電池」の研究開発を実施します。これらをEVやPHEV向けとして早期に実用化することで、自動車産業や蓄電池産業の競争力維持・向上につなげることを目指し、産学官で連携して材料開発から電池設計・試作や特性評価・解析まで対応する共通基盤技術の研究開発に取り組みます。さらに、NEDOがこれらプレーヤーの英知を事業内で好循環させるマネジメントを行うことで、革新的な車載バッテリーの実用化を実現する技術的なブレークスルーの創出を目指します。

概要

世界の主要国では、自動車のCO2排出・燃費規制が強化されてきており、今後はさらに自動車の電動化が進展することが予想される中、2020年代中に年間数百万台規模での電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)販売計画を発表する自動車メーカーも現れています。しかしEV・PHEVに使われる車載用バッテリーは利便性(航続距離、充電時間など)と高い生産コストが普及への課題となっており、高エネルギー密度化による性能向上とコスト低減が強く求められてきました。

現行のEV・PHEVに搭載されている有機の電解液を用いるリチウムイオン電池(LIB)は、そのエネルギー密度と安全性がトレードオフの関係にあります。また、LIBを含むバッテリーパックが車両コストの約3分の1を占めるともいわれており、EV・PHEVのメーカーは低価格帯のモデルを計画してもガソリン車と同レベルの収益性を確保することは困難です。加えて、LIBの電極活物質や電解質に用いられるリチウムやコバルトはレアメタルで、経済的に採掘可能な地域に偏りがあることから、短・中期的に見て資源自体が枯渇する心配はないものの、EV・PHEVの普及時には調達が難しくなる懸念があります。

そこで、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)では、日本の自動車・蓄電池メーカーによる現行のLIBを性能・コストの両面でしのぐ革新型蓄電池開発と、それを搭載したEV・PHEVの世界に先駆けたグローバル市場投入により、自動車・蓄電池産業の競争力維持・向上のための研究開発を実施し、併せて運輸部門でのCO2排出量削減に貢献します。

具体的には、前プロジェクト※の成果を踏まえ、特にエネルギー密度と安全性のポテンシャルや日本のオリジナリティが高い「フッ化物電池」と、安全性に大きなメリットがあり低コスト化にも有利な「亜鉛負極電池」の2種類をターゲットとし、2021年度から5年計画で新たな研究開発に着手します。

この研究開発では、LIBに使われるリチウムやコバルトと比較して資源制約や調達リスクの少ない元素を用いた高性能・低コストの電極活物質・電解質を開発し、それらを用いた電極構造の開発やセルの設計・試作および特性評価・解析に対応した共通基盤技術の研究開発を行います。また、その評価結果を取り込むことで、セルの充放電性能などをシミュレーションによって予測する技術を開発し、事業終了後も参画企業が実用化開発を継続してバッテリーパックとしての実用化指標が達成可能であることを総合的に評価します。

いずれの電池タイプにおいても目標達成に向けた難易度が極めて高いことから、本事業は先端的な材料科学や高度な解析技術を持つ大学・公的研究機関と、車載用バッテリーの開発・実用化で豊富な実績を持つ蓄電池メーカー、エンドユーザーとなる自動車メーカーなど産学官連携で事業を実施します。さらに、NEDOがこれらプレーヤーの英知を事業内で好循環させるマネジメントを行うことで、革新的な車載バッテリーの実用化を実現する技術的なブレークスルーの創出を目指します。